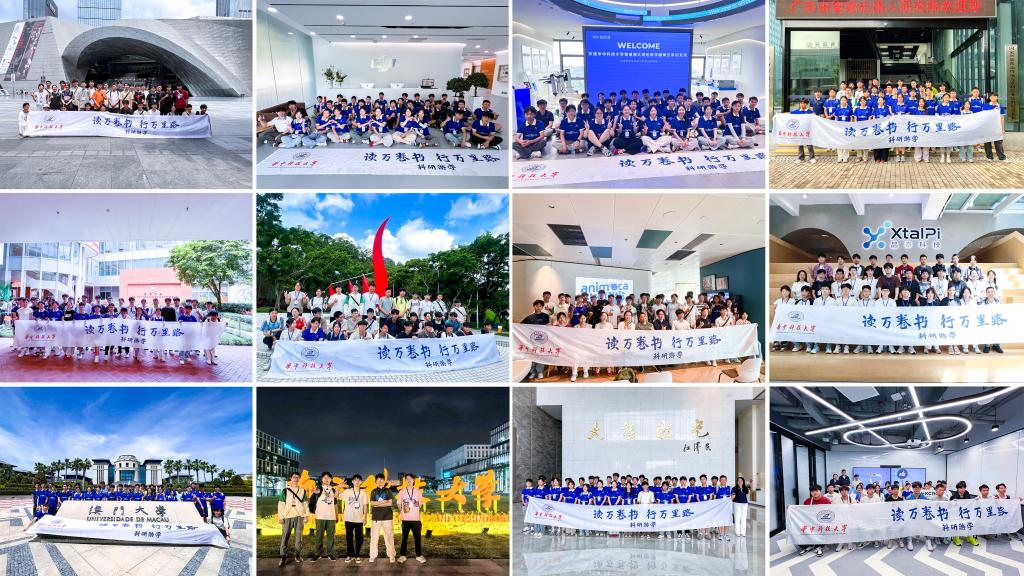

8月22日至29日,我院开展2025年暑期大湾区科研游学活动。2024级本科生课程《专业社会实践》通过深入10余家顶尖企业与高校科研平台来展开,学子们跨越深圳、香港、澳门三地,在“行走的课堂”中打通理论与实践的壁垒,以科研探索为笔、产业观察为墨,书写了一堂兼具深度与温度的“新工科”育人实践课。

本次科研游学紧扣“AI 赋能智能制造、前沿科技落地转化”核心主题,以“企业参访+高校研学+科研实践”三维模式,为学子打造沉浸式学习体验。首站落地深圳这片“创新沃土”:在晶泰科技见证 AI 与生物医药、新材料的跨界融合,听科学家解析“数字化研发如何加速产业升级”;在大族激光全球智造中心触摸激光加工的精密魅力,看自动化装备如何重塑制造业生产逻辑;在大疆创新的“天空之城”探索无人机技术从消费级到工业级的应用突破,理解“极致产品思维”背后的技术沉淀。

学子们深入香港高校与科创平台。在香港大学机械系的纳米实验室、先进生物医学仪器中心里,近距离观察MEMS传感器、增材制造等前沿技术的科研细节;香港科技大学李贻昆教授的讲座为大家拆解“纳米技术如何赋能智能硬件”的产业逻辑;香港科学园的智能建造研发中心与韶音香港研发中心,让大家感受到“科研成果从实验室走向市场”的完整链路;在Web3领域领军企业Animoca Brands、阮明博士、Chevan Tin老师的分享,更让大家触摸到元宇宙、区块链等新兴技术的发展脉搏,拓宽了科技视野。

在澳门大学智慧城市物联网全国重点实验室、张昆仑书院等地,感受澳门高校“中西融合”的学术氛围,与研究团队交流科研心得,并完成研学成果展示与评比。游学行程中,学子们不仅领略大湾区核心创新节点,更在晚间持续推进科研综述写作,在我院副教授谢远龙、香港大学荣誉教授融亦鸣等指导下,将日间所学转化为学术思考,实现“每日有收获、每日有沉淀”。

本次游学是探索“产教融合、科教融汇”育人模式的生动实践。项目自筹备之初便确立三大核心理念:

一、 “从课堂到现场”:让科研贴近产业真实需求

不同于传统课堂的理论讲授,将“教材”搬到企业车间、高校实验室。学子们在逸动科技(华科校友企业),听联合创始人兼 CTO 万小康分享“智能电动船设备如何响应‘双碳’战略”,理解科研选题需紧扣国家需求;在广东省智能机器人研究院,看到事业单位企业化管理如何孵化产学研项目,明白科技成果转化需要打破学科壁垒。这种现场教学让学子们意识到,科研不是象牙塔内的空想,而是要扎根产业痛点、解决实际问题——正如在大族激光看到激光打标技术在食品包装、汽车制造中的应用,在高巨创新见证无人机编队表演如何赋能文旅产业,每一处场景都在传递“科研要服务社会”的核心逻辑。

二、“从认知到实践”:以科研任务驱动深度思考

为避免“走马观花”,“科研综述写作”是贯穿全程的任务。从香港大学学习“科研综述结构与创新视角”,每日晚间分组讨论、梳理当日所学、集中攻坚,到澳门大学完成成果展示,学子们围绕AI+智能制造、无人机技术、纳米材料等方向,将企业参访中的技术细节、高校讲座中的科研方法,转化为结构化的学术思考。老师们深夜为学子答疑、逐组指导论文框架,更让这种实践驱动的科研落到实处,培养了学子们“发现问题、分析问题、总结规律”的科研素养。

三、“从个体到协同”:在交流中拓宽视野、凝聚共识

本次游学注重“跨年级、跨专业”的团队协作,从行程首日的破冰分组,到论文写作中的分工协作,再到成果展示时的团队答辩,学子们在交流中互补优势、碰撞思维。同时,项目为学子搭建了多层次的交流平台,与香港大学、澳门大学教授探讨科研方向,与企业研发人员交流职业发展,与校友分享求学创业经历等。这些交流不仅让学子们了解Web3行业所需技能、科研工作者的日常,更让他们看到大湾区的创新氛围与国家科技发展的蓬勃态势,激发学子科技报国、产业强国的使命感。

有同学表示,在大疆看到工业级无人机用于电力巡检、应急救援,才知道自己所学的“自动化控制”专业能有这么多应用场景;也有同学提到,融亦鸣教授所讲的“综述写作要找研究空白”,让自己对未来参与科研项目有了清晰方向;有同学感慨,原来学长学姐能将专业知识转化为创业成果,对“职业规划”有了新的想象。游学的价值,不仅让学子们 “见世面”,更让他们“明方向”:明白科研要扎根产业、学术要服务社会,理解大湾区的创新活力与国家科技发展的机遇,更在心中种下“追求卓越、敢为人先”的种子。

作为探索“产教融合”育人的重要尝试,本次大湾区科研游学为后续项目积累了宝贵经验。我院将继续以“服务国家战略、培养创新人才”为目标,深化与大湾区高校、企业的合作,打造“常态化、专业化、个性化” 的科研游学平台:一方面,根据不同专业方向设计细分主题(如“AI 与生物医药”“智能建造”),让行程更贴合学子需求;另一方面,建立“游学-科研-就业”的衔接机制,为学子搭建参访企业实习通道、高校科研合作桥梁,让“行走的科研”推动学子成长,为国家培养更多“懂技术、有视野、敢创新”的新工科人才。